Comprendre le MCP (Model Context Protocol) : la clé pour structurer vos interactions avec l’IA

Le MCP (Model, Context, Protocol) est une grille essentielle pour concevoir des interactions fiables et efficaces avec l’IA. Découvrez comment l’utiliser.

10/3/20253 min read

Vous avez sûrement déjà croisé le concept de MCP (Model, Context, Protocol).

Peut-être sans jamais vraiment y prêter attention.

C’était mon cas, jusqu’à récemment.

Depuis quelques mois, je m'intéresse de plus en plus à l’IA. Pas seulement en tant qu’utilisateur curieux, mais avec un regard de développeur. Et en creusant, je suis tombé sur cet acronyme qui, à mon sens, change la manière dont on pense l’intelligence artificielle : MCP.

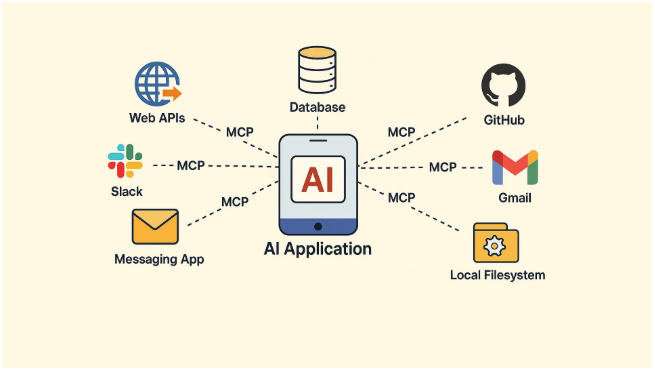

Qu’est-ce que le MCP ?

Le MCP n’est pas une technologie en soi, mais une grille de lecture.

Elle permet de comprendre et de structurer une interaction avec un modèle d’IA de manière claire, reproductible et efficace.

Le principe est simple : toute interaction avec un modèle peut être analysée sous trois axes fondamentaux.

1. Model (le moteur)

Le Model, c’est le cœur : le LLM (Large Language Model).

C’est lui qui génère le texte, répond aux requêtes, applique des règles.

Mais c’est aussi lui qui a ses forces (créativité, capacité à généraliser, rapidité) et ses limites (hallucinations, contexte limité, biais).

Un bon usage de l’IA commence par comprendre ce que le modèle peut — et ne peut pas — faire.

2. Context (ce qu’on lui donne à “penser”)

Le Context, c’est tout ce que l’on apporte au modèle pour orienter sa réponse :

La consigne (le prompt)

Les données (textes, documents, variables métier)

Le rôle à jouer (assistant technique, professeur, rédacteur, etc.)

Le ton attendu (formel, pédagogique, marketing…)

L’historique de la conversation

En d’autres termes, le contexte est l’environnement mental dans lequel on plonge le modèle. Plus il est précis et adapté, plus la réponse est pertinente.

3. Protocol (la structure de l’échange)

Enfin, le Protocol correspond à la manière dont on organise et formalise l’interaction :

Le format des prompts (question simple, scénario structuré, instructions par étapes)

La logique d’itération (réponses successives, feedback, raffinement)

La distinction des rôles (utilisateur vs assistant, système vs humain)

Les formats de sortie attendus (texte brut, JSON, code, résumé…)

C’est une couche souvent négligée, mais essentielle. Le protocole permet de rendre une interaction fiable, cohérente et exploitable dans le temps.

Un changement de mindset pour les développeurs

En tant que développeur, découvrir le MCP a été un véritable shift de mindset.

On ne parle plus simplement d’envoyer une requête API vers OpenAI ou d’intégrer un chatbot “magique”.

On parle de design, d’architecture et de stratégie d’interaction.

Le MCP invite à concevoir l’IA non pas comme une boîte noire, mais comme un système conversationnel structuré, où chaque élément (modèle, contexte, protocole) joue un rôle précis.

Pourquoi le MCP est si puissant

Cette approche est particulièrement utile si l’on veut :

Construire des applications IA fiables et reproductibles

Réduire les effets indésirables (hallucinations, imprécisions)

Créer des systèmes compréhensibles et donc améliorables dans le temps

Rendre l’IA prédictible et contrôlable dans un cadre métier

En clair, le MCP permet de sortir du flou pour entrer dans une logique d’ingénierie de l’IA.

Conclusion : penser l’IA autrement

Découvrir le MCP a changé ma façon de voir les choses.

Plutôt que de me contenter de prompts jetés à la va-vite, j’y vois désormais une vraie discipline : le design conversationnel.

Si vous vous intéressez à l’IA, que ce soit pour vos projets personnels ou professionnels, je vous encourage à explorer cette grille de lecture. Elle pourrait bien devenir un pilier de votre manière de concevoir vos futurs outils.

Copyright ©2025. All rights reserved

Coding With Armand